En 1617 nace Murillo (el próximo año se conmemora el 400 aniversario de su nacimiento). Aquel año Velázquez superaba el examen como maestro de pintura. En 1660 muere Velázquez, año en el que Murillo funda la Academia de Dibujo de Sevilla. Apenas una generación (18 años) separa a los dos pintores sevillanos, genios del Barroco y estrellas del Siglo de Oro español. Pese a lo que afirmaban con todo lujo de detalles Antonio Palomino y Ceán Bermúdez (este último incluso afirmaba que Murillo se alojó en casa de Velázquez de 1642 a 1645, que lo recomendó al Rey y que fue su maestro y bienhechor), ningún documento constata que se conocieran personalmente, aunque es más que probable que Murillo, en su viaje a Madrid en 1658, le visitara. También parece evidente que habría visto en Sevilla alguna de la veintena de obras que dejó Velázquez antes de su marcha a Madrid en 1623 en busca de gloria, que halló en una carrera deslumbrante al servicio de Felipe IV. Es el caso de «La Adoración de los Magos», que pintó para el Noviciado de los jesuitas de San Luis, o la «Inmaculada Concepción» encargada por los carmelitas de la ciudad.

La historiografía, desde Diego Angulo hasta Enrique Valdivieso, siempre ha negado que Velázquez tuviera influencias evidentes en la pintura de Murillo. Pese a ello, resulta extraño que nunca se hubieran medido en una exposición ambos pintores. Y ha tenido que ser un británico de origen napolitano el que se haya decidido a hacerlo. «Puede ser bastante atrevido», advierte Gabriele Finaldi, director de la National Gallery de Londres y comisario de la muestra, casi pidiendo perdón por el «sacrilegio».

Presencias y ausencias

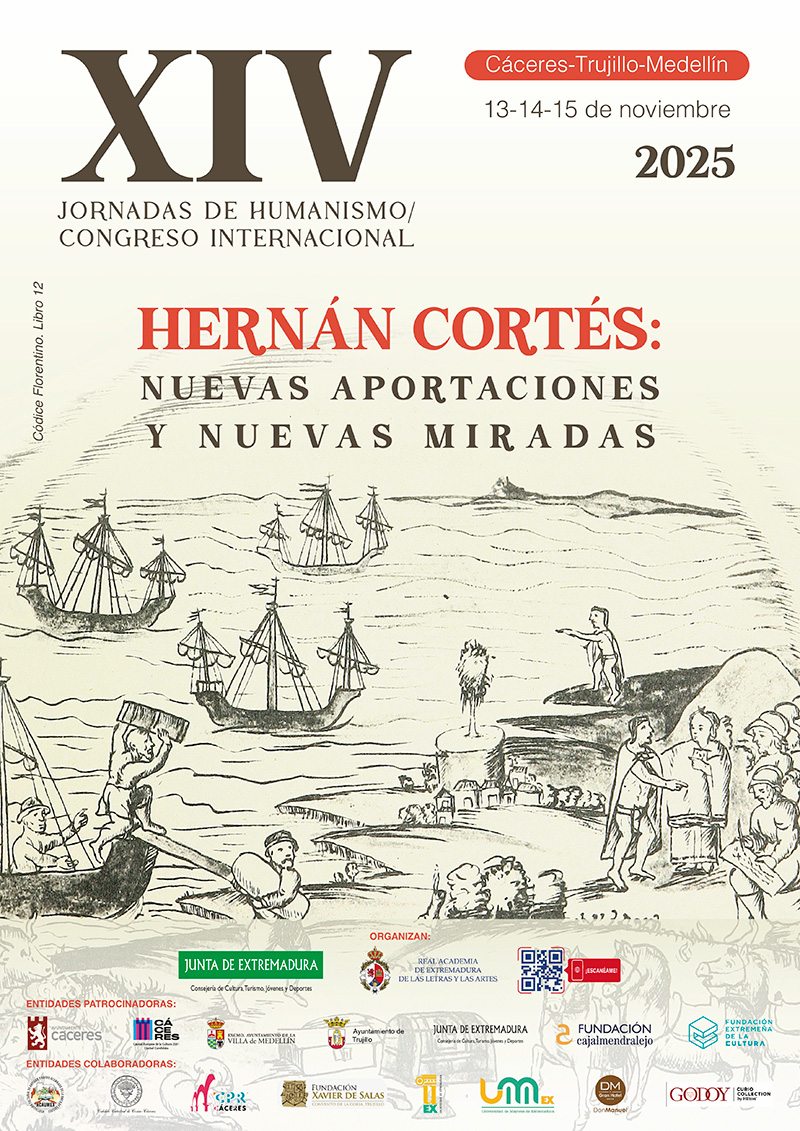

Velázquez y Murillo se reencuentran en su ciudad natal, cuatro siglos después, en una cita histórica con la que la Fundación Focus celebra sus 25 años con sede en el Hospital de los Venerables y con la que arranca el Año Murillo. Se exhiben, en parejas y tríos, hasta el 28 de febrero de 2017 y apiñadas en una sola sala, diecinueve obras: nueve de Velázquez (fechadas entre 1617 y 1656 ) y diez de Murillo (entre 1645 y 1680). La exposición cuenta, entre otras, con la colaboración de ABC (representado ayer en la inauguración por Catalina Luca de Tena, presidenta-editora; y Álvaro Ybarra, director de ABC de Sevilla). Hasta once instituciones han cedido fondos: cinco el Prado, al que se suman centros tan señeros como el Louvre, la National Gallery de Londres, el Meadows Museum de Dallas, la Frick Collection de Nueva York, el Kunsthistorisches Museum de Viena o la Wellington Collection de Londres. El duque de Wellington no faltó a la cita. Sí lo hicieron la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (¿demasiado incómoda la foto junto a José Borrell, vicepresidente de la Fundación Focus?) y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Nos aclaran que se hallan en una feria turística de Londres, donde promocionan el Año Murillo. Eso sí, dejando plantado al pintor en su cara a cara con el mismísimo Velázquez.

La exposición no propone una tesis revisionista que redefina la influencia de Velázquez en Murillo, sino una reflexión sobre elementos comunes en sus producciones artísticas. Finaldi advierte: «No reivindico que Murillo salga de Velázquez». Más allá de un puñado de afinidades (virtuosismo técnico, maestría en el uso de la luz, grandes dotes narrativas, una paleta comparable, un lenguaje pictórico naturalista), ambos mantuvieron un estilo propio pintando en la Sevilla rica, culta y capital del comercio del XVII: Velázquez, sólo durante cinco años; Murillo, durante 44.

La muestra se abre con sendos autorretratos, donde ambos artistas posan con porte aristocrático. Murillo lo hace sobre una losa fingida de piedra. El de Velázquez salió del Prado con ciertas dudas de si era un autorretrato. De hecho, en la web del museo aún luce, como reza en el propio marco del cuadro, como «Retrato de hombre» y se dice que «algunos han pensado que es un autorretrato, mientras que otros han apuntado la posibilidad de que se trate del hermano del pintor, Juan. Sin embargo, no existe ninguna prueba realmente fiable que avale cualquiera de estas hipótesis». Pese a ello, en la Fundación Focus luce con una cartela inequívoca, «Autorretrato», sin ni siquiera un interrogante. El propio comisario confirma que han ido más allá del Prado. Eso sí, cuenta con el beneplácito en la atribución de Javier Portús, jefe de Conservación de Pintura Española (hasta 1700) de la pinacoteca.

Emotivos regresos

Hay momentos emotivos en la exposición, como el regreso del «San Pedro Penitente» de Murillo al Hospital de los Venerables. Lo legó a esta institución en su testamento Justino de Neve -canónigo de la catedral de Sevilla, mecenas, amigo y albacea testamentario del pintor-, pero la obra fue confiscada por el mariscal Soult y llevada a Gran Bretaña. La Fundación Focus lo adquirió tras hallar el propio Gabriele Finaldi su paradero en 2012 en una casa particular en la isla de Man. También emotiva, la visita por primera vez a Sevilla de las patronas de la ciudad, santa Justa y santa Rufina, préstamos del Meadows Museum de Dallas, cuya belleza es totalmente idealizada. Ambas flanquean a la «Santa Rufina», de Velázquez, de la Fundación Focus.

En «La Sagrada Familia del pajarito», Murillo reinterpreta décadas después lo que vio en «La Adoración de los Magos», de Velázquez: los colores, la composición, el sentimiento familiar... Ambos cuadros cuelgan ahora juntos. Lo mismo que tres «Inmaculadas», dos de Velázquez y una de Murillo: este vuelve a reinterpretar la nueva iconografía velazqueña en unas dos docenas de versiones autógrafas. No en vano es el pintor de Inmaculadas más célebre de la Historia del Arte. En la exposición solo se exhibe una. También hay en la muestra buenos ejemplos de ambos artistas de la pintura de género. En obras como «Niño espulgándose» o «Tres muchachos» Murillo retoma la invención que Velázquez llevó a cabo en lienzos como «Dos jóvenes a la mesa». ¿Cuál es el más velazqueño de los Murillos?, le preguntan a Finaldi. Se lo piensa. «Niños espulgándose», del Louvre, dice finalmente.

El comisario se toma una licencia: proponer que «La educación de la Virgen», de Murillo, que confronta con «La Infanta Margarita de blanco», de Velázquez, es «casi una escena cortesana; la Virgen niña se presenta como una pequeña princesa». «Es una interpretación muy personal», advierte Finaldi. No ha querido confrontar «La educación de la Virgen», de Murillo, con la recientemente atribuida a Velázquez, propiedad de la Universidad de Yale, porque este cuadro ya estuvo en Sevilla. Preguntado sobre si está de acuerdo con la polémica atribución a Velázquez, dice: «Me parece convicente, pero si Javier Portús sigue teniendo dudas, alguna razón habrá».

En el siglo XIX Murillo gozó de gran reconocimiento, pero en el siglo XX cayó en desgracia como un pintor «dulzón y devoto». Cree Finaldi que hoy «ya no es necesario reivindicarlo ni justificarlo. Se han celebrado exposiciones en Estados Unidos, Londres, Madrid... Su pincelada es maravillosa». En el catálogo de la exposición, donde María Álvarez-Garcillán y Jaime García-Máiquez, ambos del Museo del Prado, hacen un interesante estudio comparativo de las técnicas, materiales y soportes utilizados por ambos pintores, recuerda Portús que en la fachada del museo «figuran una serie de medallones con el retrato en busto y de perfil de un artista español, cuyo nombre lo acompaña. Fueron realizados en torno a 1830 por Ramón Barba, y en su selección intervinieron importantes artistas y críticos. El lugar principal se adjudicó a Velázquez y Murillo, que flanquean el gran pórtico dórico central». Ambos tienen un lugar especial en el Parnaso de los pintores.

Dos genios muy diferentes

Diego Velázquez (1599-1660)

Su producción es de unas 130 obras, todas lienzos, salvo un par de dibujos. Trabajó en Sevilla de 1618 a 1623. Después se marchó a Madrid.

Su maestro fue Francisco Pacheco, que después sería su suegro. Sus clientes fueron Reyes (Felipe IV), Papas (Inocencio X), nobles...

Su concepción del dibujo es más clásica, su espíritu es más sosegado. El dibujo subyacente se hace cada vez más suelto.

Destaca la sutileza y elegancia de su empleo del color. Pinta superponiendo capas de color que matiza con precisas pinceladas.

En la Corte madrileña pinta dioses y príncipes: retratos, lienzos mitológicos, cuadros de Historia... No hará más pintura religiosa.

Su carrera fue deslumbrante y meteórica. Aposentador real, enfermó de viruela y murió tras un viaje con la Corte a Fuenterrabía.

Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682)

Pintó unas 420 obras (390 lienzos, 20 tablas, 4 cobres, 3 obsidianas) y un número similar de dibujos. Toda su carrera se desarrolló en Sevilla.

Se formó en el taller de su primo político Juan del Castillo. Su clientela fueron las principales órdenes religiosas sevillanas.

Murillo fue un dibujante excepcional, instintivo, arrebatado por la pasión. Destaca por la libertad del trazo y la armonía.

Destaca la variedad y brillantez con que saca partido al color. Pinta delimitando grandes manchas de color en sus composiciones.

Casi toda su producción se limita a la temática religiosa (Vírgenes y santos), obras de devoción para uso tanto público como privado.

Su carrera y su talento tardaron en despegar. Murió tras caerse de un andamio mientras pintaba «Los desposorios de santa Catalina».

Fuente: ABC